二氧化碳封存技术

二氧化碳封存技术

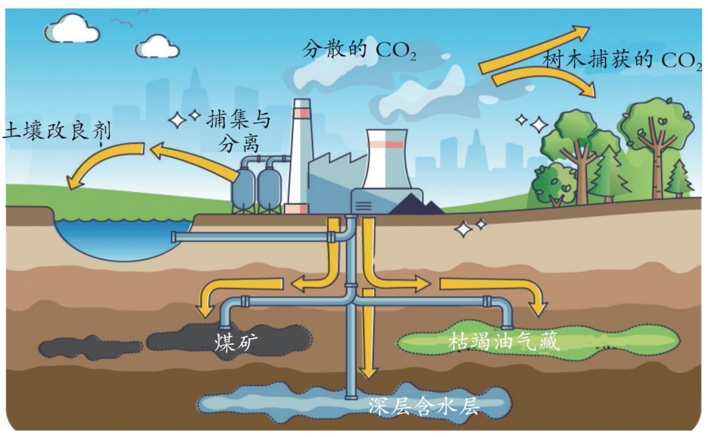

二氧化碳封存技术(Carbon Capture and Storage, CCS)是当前应对全球气候变化的重要技术之一,旨在从工业或能源生产过程中捕集二氧化碳,并将其安全地封存到地下,从而避免其进入大气、加剧温室效应。CCS技术被视为实现碳中和、支持能源转型的重要支撑手段,特别是在高排放行业如石油、化工、电力等领域。以下将从技术原理、关键环节、应用场景及未来展望等方面进行全面阐述。

1. 二氧化碳封存技术的基本原理

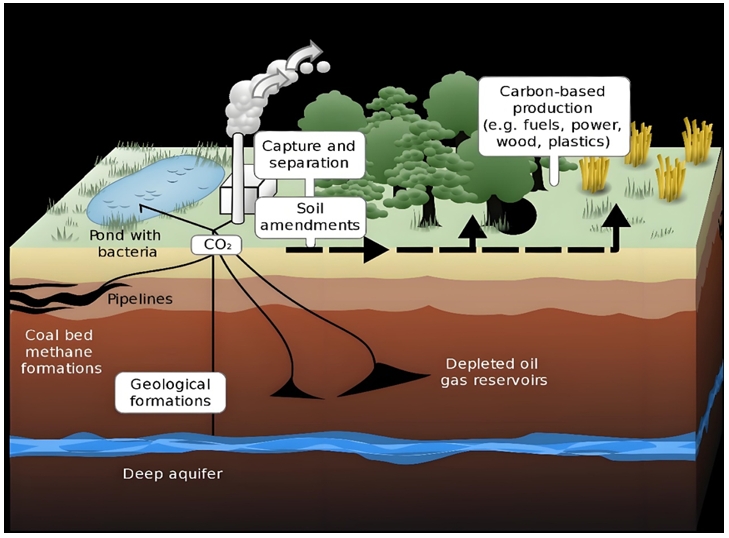

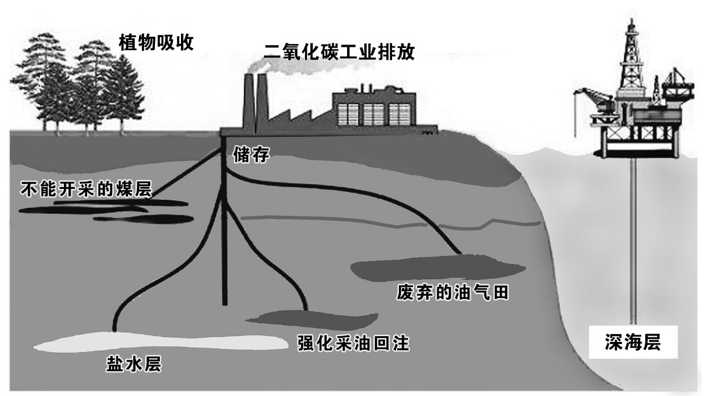

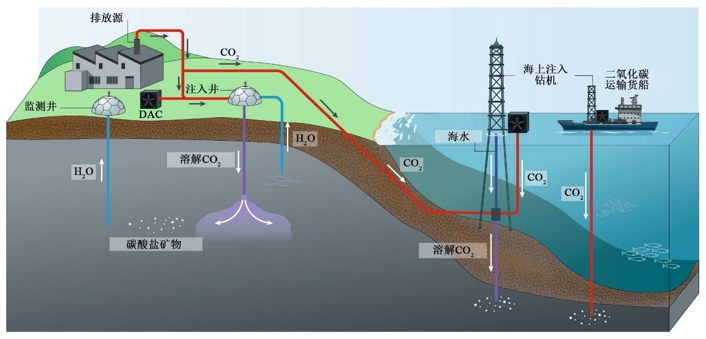

CCS技术的核心是将工业生产过程中排放的二氧化碳通过捕集、运输、封存三个环节固定在地球深部。其工作原理可以分为以下几个步骤:

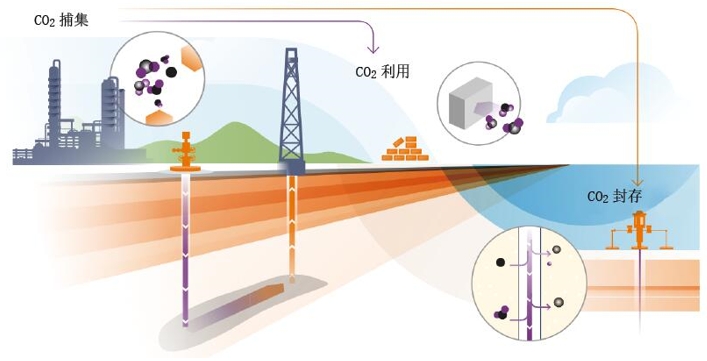

1. 捕集(Capture):将工业排放的二氧化碳从废气中分离出来,是整个技术流程的核心。捕集的效率直接决定了CCS的实际应用效果。

2. 运输(Transportation):通过管道、船舶或卡车将捕集到的二氧化碳运输至封存地点。运输过程需要对二氧化碳进行加压以形成超临界流体,减少体积并便于输送。

3. 封存(Storage):将二氧化碳注入到深部地质结构中,利用岩层的物理封闭性和化学稳定性,确保二氧化碳长期安全存储。

2. 关键技术环节

(1)二氧化碳捕集技术

捕集过程是CCS技术的核心,分离二氧化碳的方法直接影响封存成本和效率。主要包括以下三种方式:

前燃烧捕集:在燃料燃烧之前,将其转化为氢气,同时分离出二氧化碳。该方法适用于煤气化和天然气重整等过程,技术成熟度较高。

后燃烧捕集:直接从燃烧后的废气中分离二氧化碳,是最常见的捕集方式,适用于燃煤发电厂和工业锅炉。常用方法包括:

胺吸收法:利用胺类溶剂吸收废气中的二氧化碳,再通过加热脱附回收。

低温冷凝法:通过冷却废气,使二氧化碳液化分离。

膜分离法:利用特殊材料的分离膜过滤二氧化碳。

氧燃烧捕集:将纯氧引入燃烧过程,生成高浓度的二氧化碳和水蒸气混合物,便于分离。这种方法适合化工、冶金等领域。

(2)二氧化碳运输技术

运输是连接捕集和封存的桥梁。二氧化碳通常以超临界流体的形式通过以下方式运输:

管道运输:适用于大规模、近距离的二氧化碳传输。世界上多个国家已建成成熟的管道网络,例如美国的“德克萨斯二氧化碳管道”。

船舶运输:适用于远距离运输,特别是跨区域的海上运输。液化二氧化碳储存于低温、高压的船舶储罐中。

公路运输:在早期阶段或小规模项目中,使用液罐车运输二氧化碳。

(3)二氧化碳封存技术

封存是CCS技术的最终环节,关键在于确保二氧化碳的长期稳定性和安全性。目前主要的封存方式包括:

地质封存:将二氧化碳注入深部地质层,如:

枯竭油气田:这些区域经过开采后形成天然储存空间,具有良好的封闭性。注入二氧化碳后,还可提高油气采收率(EOR技术)。

深层盐水层:含盐水的多孔岩层适合作为封存场所,二氧化碳与岩层中的矿物反应形成稳定的碳酸盐化合物。

未开采煤层:部分煤层可以吸附二氧化碳,同时释放甲烷气体(ECBM技术),实现资源回收和封存双赢。

矿化封存:二氧化碳与特定矿物(如玄武岩)发生化学反应,形成稳定的碳酸盐矿物,从而永久固定。

海洋封存:将液态二氧化碳注入深海水域,使其通过高压条件形成稳定的湖状结构。由于潜在环境风险,该技术仍处于研究阶段。

3. 二氧化碳封存技术的应用场景

燃煤发电厂:全球70%以上的电力来源于化石燃料发电,二氧化碳捕集技术可以直接用于燃煤电厂的尾气处理。

石油与天然气工业:二氧化碳封存与增强油气采收结合(EOR),既可提高油气采收率,又能实现碳封存。

钢铁和水泥行业:这些工业领域的二氧化碳排放量巨大,是CCS技术的理想应用场所。

垃圾焚烧发电厂:焚烧废弃物过程中释放的二氧化碳也可通过CCS技术处理。

4. 当前技术的优势与挑战

(1)优势

缓解气候变化:通过减少二氧化碳排放,CCS为全球实现碳中和目标提供了重要工具。

增强资源回收:如EOR和ECBM,既能实现碳封存,又能提高资源采收率。

技术成熟度高:捕集和封存技术经过多年研究,已在多个项目中得到应用。

(2)挑战

高成本:捕集、运输和封存的过程需要大量投资,对经济效益提出较高要求。

环境与安全风险:封存过程可能存在泄漏风险,需长期监测和维护。

公众接受度低:许多公众对封存技术缺乏了解,可能担心地质封存的安全性和潜在影响。